个人简介:王馨艾,女,汉族,2003年4月生人,系外国语学院2021级英语翻译专业学生,曾获国家奖学金、特等奖学金、一等奖学金、三好学生标兵、优秀共青团员等荣誉。

“像做了一场梦一般,醒了很久还是很感动。”2月25日凌晨1点,没有闹钟的唤醒,我就这样自然地躺在寝室的床上醒来了,可见我还在倒时差;刚晃过神,便觉一丝寒意袭来,又令我开始想念英国牛津温暖舒适的四星级酒店。哎,如此种种,都代表着我潜意识里对英国的眷念——对那段短暂而珍贵的牛津游学之旅的怀念与不舍……

于是爬起身来,一边翻着手机相册,一边开始倒带所有的回忆。

——初见与新奇

在机场与我们团的所有老师和同学第一次相遇了,除了和我同一学校的朋友外,仅仅在前往英国的两趟飞机上,我就有幸结识了团里的两位同学。尽管长途航班坐起来很难受,全程也几乎没有胃口,但旁座新认识的一个超级热情的女同学和一个绅士体贴的男同学为我的这趟英国之旅带来了不少欢笑。

落地希思罗机场后老师就为我们安排了一顿丰盛的中餐,整个游学之旅我们每天基本上都会吃到好吃的中餐,因此在饮食方面并没有什么特别不适应的地方,反而比预想的要好很多。在伦敦酒店的第一晚,大概是半夜一点的时候,突然听见门外有人在敲门,说自己是“housekeeping”;我当时吓了一跳,心想哪里有半夜提供客房服务的,开门发现是一位高大的黑人大哥服务员给我们送吹风机,举止行为都表现得绅士有礼貌,这才反应过来是由于我的室友在一个多小时前向前台反映了吹风机故障的问题。我不禁感叹道英国与国内的服务行业对于职业性别歧视方面的差异,至少在国内是很少见到男性从事服务以及保洁相关的工作的。

——印象伦敦

待在伦敦短短不到三天的时间内,却给我留下了值得用一生去重拾的瞬间。伦敦作为英国首都、国际一流大都市,向世界证明了其开放包容的底色。来英国之前,网络平台上流传着很多“英国人歧视中国人、英国人说话阴阳怪气、十分高傲”的声音,而这些传言在我刚来伦敦不到两天就得到了平反——在伦敦,我接触到了各行各业、形形色色的人,而每一个英国人都是如此绅士、有礼貌、热心、真诚,以至于如果不是亲身体验,我恐怕也不会完全相信。

无论是在电梯里、餐厅里、轮船上,几乎遇到的每一个英国陌生人见到你,都会主动露出微笑;迎面走来的英国人无论男女都会主动侧身让道,以保持礼貌距离,倘若不小心产生肢体接触或碰撞,哪怕是我们自己的问题,英国人也会先说“sorry”。反观国内,在地铁上、拥挤的街道上,你很难碰到一个主动对你微笑或是主动让道的陌生人,似乎每个人都是匆匆忙忙、互不相让,这也是为什么踩踏事件和地铁打架事件时有发生。

印象最深刻的是记得在那个City Walk的晚上,我走进了一家boots店,向一位娇韵诗的柜姐咨询有关散粉产品的推荐,我当时的皮肤状态不太好,两颊非常干,因此我想要一款保湿效果较好、用着不卡粉的散粉。那位柜姐便拿出了一款娇韵诗的散粉在我的手背试,粉质的确非常细腻,撒上去的时候有一种清凉的肤感。在我纠结要不要买这款的时候,没有想到娇韵诗的柜姐主动热心地向我推荐了其他美妆品牌的散粉,还带着我一一去咨询别的柜姐,前后耗费了很多时间。我当时备受感动,能看出她是诚心诚意地想帮我找到一款最适合我的产品,全程不带任何推销和强迫。在我看来,这样的“服务”才算是真正做到了人性化,而不是为了业绩而欺骗消费者。

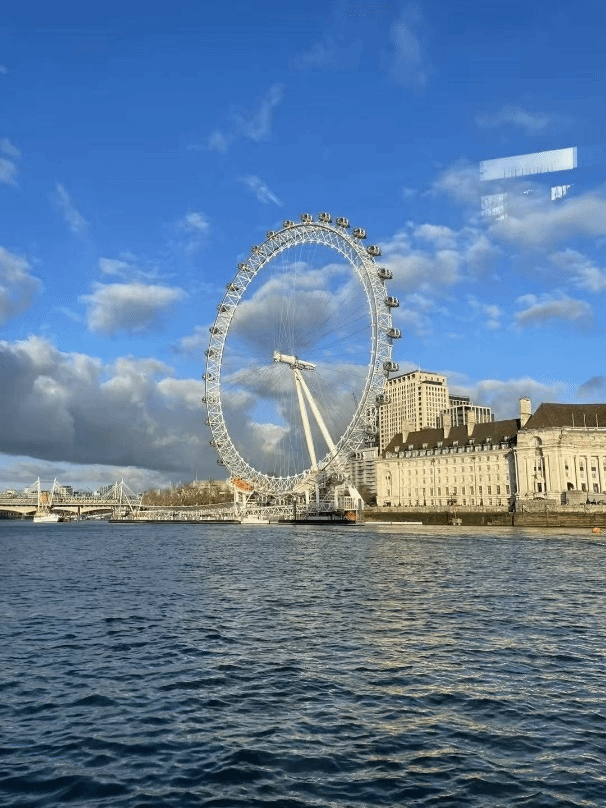

当然,伦敦的美景也让人流连忘返,英国著名的地标性建筑:伦敦眼、大本钟、泰晤士河、白金汉宫等都尽收眼底。在参观大英博物馆的时候,一位来自新加坡的文物管理员见到我是华人,还热情地喊我过去进行了一番有趣深入的交谈。的确,大英博物馆里陈列着很多中国的珍贵文物,让人感到痛心,有人或许会说大不列颠是强盗,可换个格局想一想,不止有中国的,大英博物馆里陈列的是世界各国的瑰宝。早在几千年前,英国就看到了这些文物的价值,并充分利用了这些价值,使得这些瑰宝完好地保留到今天供世人欣赏。资本主义的本质是剥削和压迫没错,但资本主义背后的逻辑和思维其实有很多值得我们学习的地方。

——古典约克

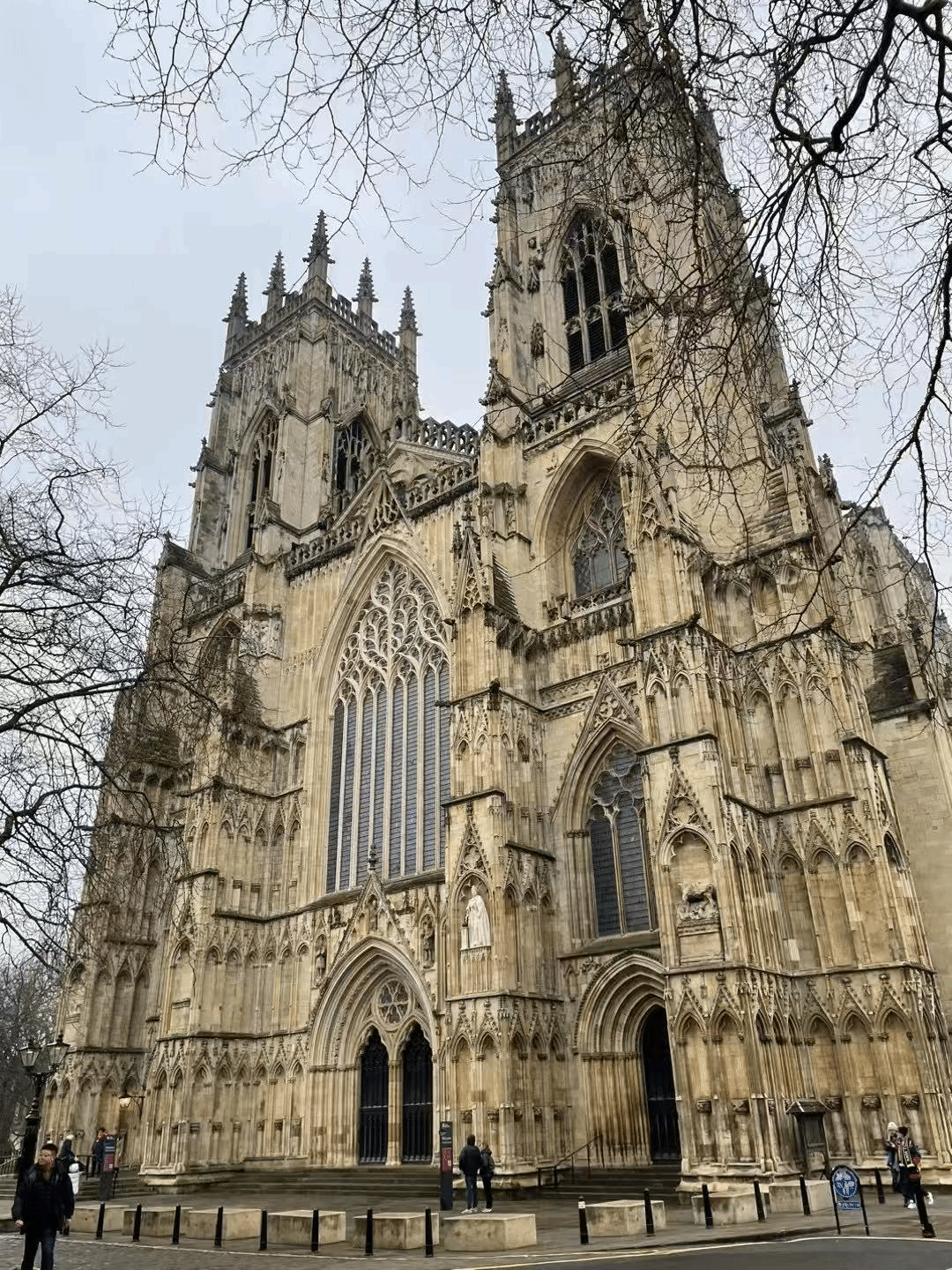

高耸入云的约克大教堂是英国哥特式建筑的典范,约克的宗教气息是最浓厚的,教堂内每一个细微之处的设计也让人大为震撼。

——油画湖区

湖区是我来到英国后去的最美的地方,没有之一!前期我们几乎每天都在四处“奔波”着、不断更换目的地,只有当踏入湖区的那一刻,我才真正有机会松了一口气。湖区的空气无比新鲜,山水如油画般交相倒映,金色的霞光挂在天际,仿佛视觉欣赏一场盛大的丁达尔效应,让人“美到失语”。

——魅力牛津

我们在牛津度过的时光是最长的,也是最难忘和不舍的。十天说长不长、说短也不短,在这十天里,我们每天上课、下课、吃饭、自由活动,似乎已经逐渐习惯了这样的生活。由于英国打车贵,公共交通也不是特别方便,反而迫使我养成了每天步行、运动的好习惯。从酒店到学校,有接近两公里的路程,来去更是四公里,再加上平时去探索牛津周边的小店和商场,几乎所有的出行方式都是步行;虽然有时候会抱怨来了英国一直在走走走,但回想过来,反而是英国赠予了我一种健康的生活方式。

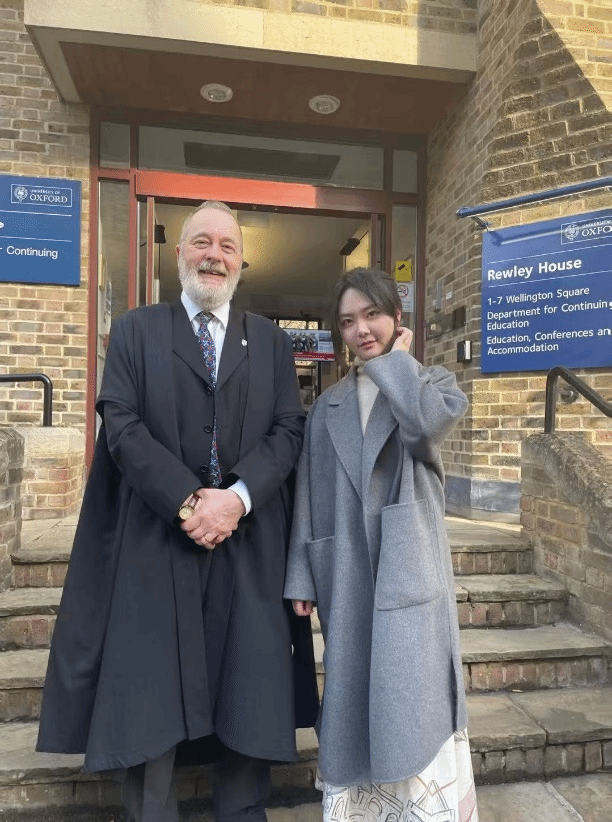

牛津的课堂也让我收获颇丰。首先是克里斯·罗利教授,他为人十分亲和,也是全程与我们接触最多的教授,包括最后的毕业典礼也是罗利教授为我们颁发结业证书;牛津大学的各位博士生导师也都非常有趣,Tongshan和Mary的第一堂课通过自我介绍和增进互动的你画我猜小游戏成功破冰;Johnny老师的课堂最让我记忆犹新,虽然是华人,却说得一口相当流利的英语,在授课过程中也很懂得方法和技巧,擅于通过不断提问互动的方式引导我们思考,想出属于自己的答案;研究水资源的Nicholas老师也是相当幽默热情,长长的红围巾和满脸笑容是他的标志;研究癌症学和肿瘤生物学的Jeff博士在我心里留下的印象最深,甜美的台湾腔背后是他对创新创业的热血与坚持,他不囿于安稳的现状,敢于挑战、敢于突破自我的勇气和毅力尤其值得我们学习!

——难忘告别

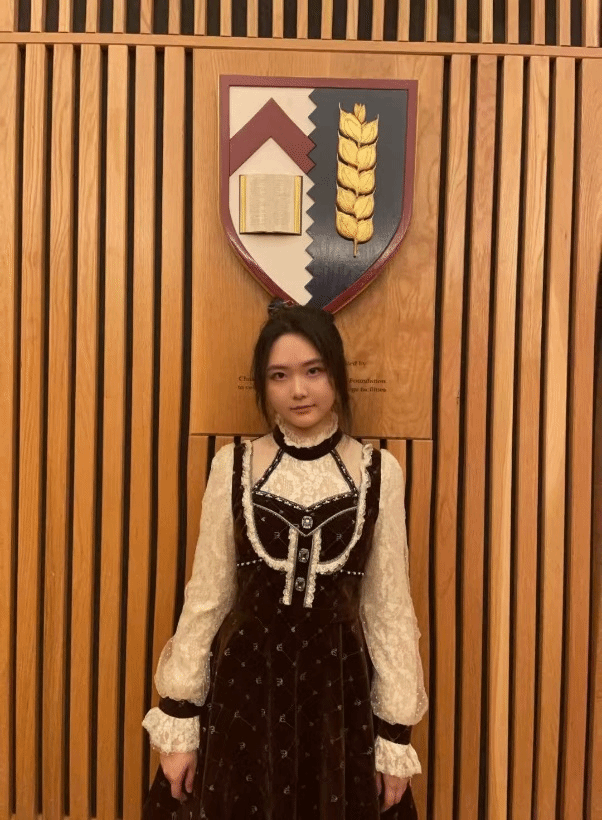

为期三周的牛津游学之旅最终在凯洛格学院拉下帷幕,尽管不舍和留恋还有很多,但这趟英国之旅让我有幸体验到了可能这一辈子只有机会体验一次的难忘经历:高桌晚宴、实地重温哈利·波特片段、参观英国皇室居住的温莎城堡……

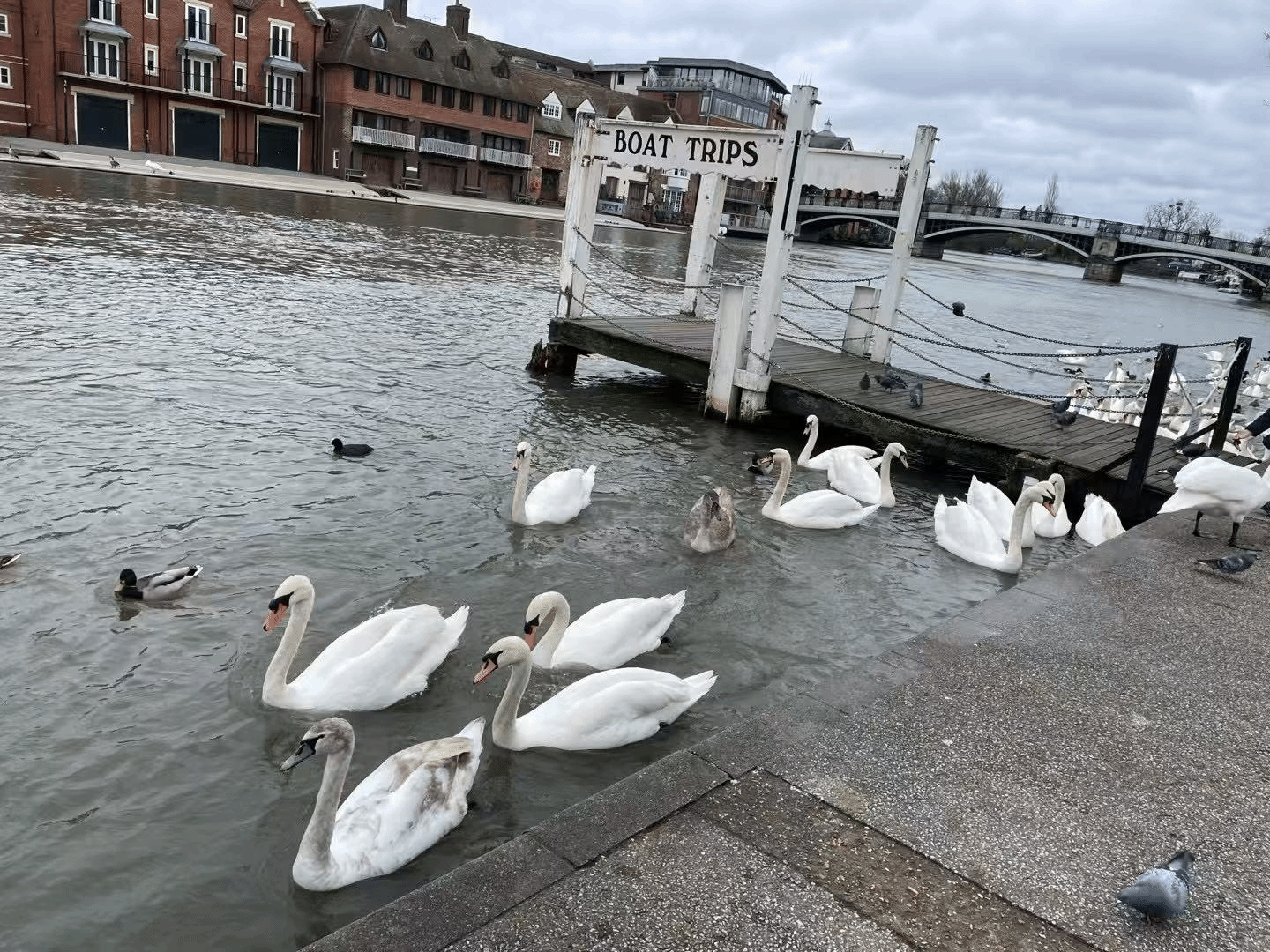

想起罗利教授在结业典礼那天问我们通过这趟游学之旅产生了什么感悟和思考,我觉得最大的感受便是在英国这边,我仿佛离现实和自然更近了。回想自己在国内的时候,几乎手机时刻不离身,地铁上、走路时大家也都在看手机,仿佛一直活在虚拟的世界里;而来到英国,网络很差,大家基本不怎么掏出手机,人与人的交流密切多了,公园里的绿植都被保护得很好,遍地可见各种鹅、鸭、鸟肆无忌惮地活动着;早晨遛狗和骑行运动的英国人尤其多,没有人依赖手机,大家都活在真实而自然的世界里。

最后,我要特别感谢负责此次牛津二团带队出行的宋老师、刘老师、Jess、Sarah学姐,感谢学校的资助及国教处各位老师的倾情帮助,更要感谢湖北省教育厅为我们提供的支持和这次宝贵的机会,也要感谢与我朝夕相处了20天的各位可爱的同学们,感谢相遇,感恩有你!