20天的游学之路一晃而过,回首落地希思罗机场,兴奋全然掩盖了长途飞行的倦怠,耳边是混杂着各国语言的喧嚣。我曾无数次想象英国的模样,期待走过《哈利·波特》里魔幻的学院长廊。

一、罕见的阳光

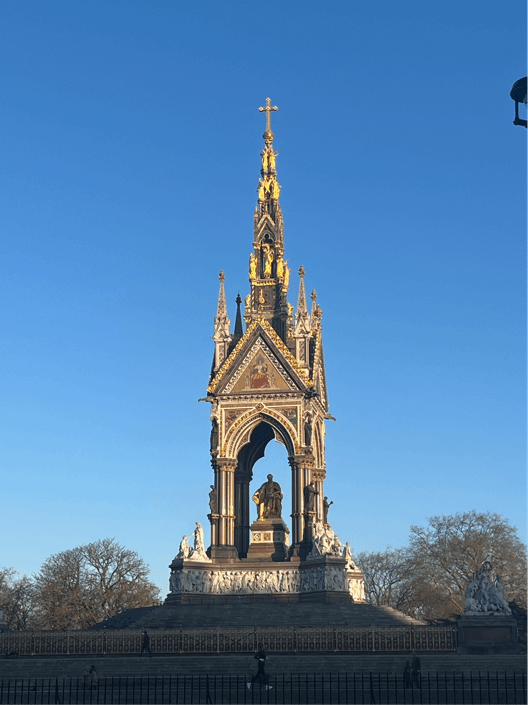

在我们抵达英国的第一天,天空中罕见地出现了灿烂的阳光,仿佛是特意为我们这些远道而来的客人准备的欢迎仪式。阳光洒在身上,温暖而明媚,让我们的旅行充满了活力和无限的期待。我们一行人踏上了这片充满历史和文化气息的土地,心中充满了对未知的探索和对美好事物的向往。

初次见到皇家音乐学院,我被眼前的建筑所震撼。这座学院的建筑风格独特,宏伟壮观,每一砖一瓦都透露出历史的沉淀和艺术的气息。辉煌是我脑中浮现的第一个词语,这与我之前在国内所见的学院建筑风格大不相同。皇家音乐学院的建筑不仅令人印象深刻,更让我对接下来的行程充满了期待。我渴望能够深入体验这里的学习氛围,领略到英国建筑的独特魅力。

在接下来的行程中,我继续体验到了英国对动物的友好。在这里,狗不仅仅是宠物,它们更像是大家的挚友,人们带着它们在街上散步,甚至在咖啡馆和餐厅里,都能看到它们的身影。它们被允许进入许多公共场所,与人类和谐共处。这种对动物的尊重和爱护,让我感受到了这个国家的温情和人文关怀。我开始想象,如果自己也能成为这个城市的一部分,那该是多么美好的事情。在伦敦的街头,我看到了人们与动物之间的和谐相处,这不就是我所向往的生活吗?

这一刻,我多想永远待在伦敦。这座城市不仅有着悠久的历史和丰富的文化,还有着对生命无微不至的关怀。阳光下的伦敦,街道上人来人往,每个人脸上都洋溢着幸福的笑容。我仿佛已经融入了这个城市,成为了它的一部分。在这样的环境中,我感到前所未有的放松和愉悦。我开始期待着在伦敦的每一个日出和日落,期待着在这里经历的每一个故事和每一次冒险。

二、学术淬炼:牛津的理性之光

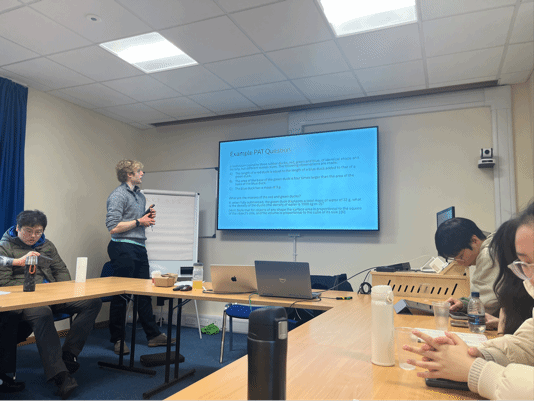

在牛津大学的十天上课体验中,我深刻地领略到了中英教育的差异所在。在牛津的课堂上,老师与学生之间的互动和沟通交流被赋予了极高的重要性。每节课都具备的Question&Answer环节,成为了课堂上不可或缺的一部分。在这些环节中,同学们可以自由地提出自己的问题,表达自己的观点,而老师则会耐心地倾听,并细心地解答每一个疑惑。这种教学方式让我原本以为的枯燥无味的课堂变得生动有趣,下课后仍然让人回味无穷。

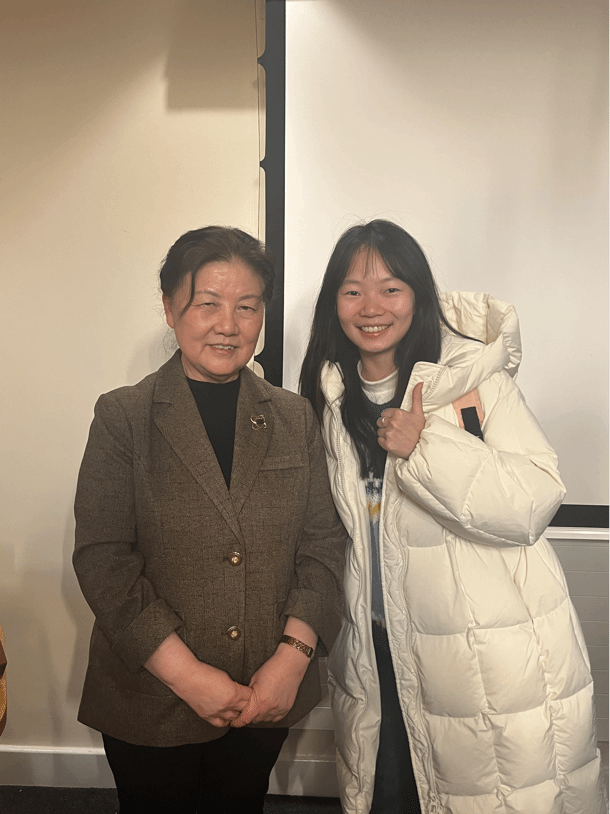

最难忘的是在中医研究讲座的时候,授课教师是马教授,她不仅是一名中国人,更是一位在学术界享有盛誉的学者。初次见到我们时,她的欢快与激动溢于言表,难以掩盖她那华丽而又波折的人生,令人心生惊羡也令人感到悲伤。她的人生故事就像是一部跌宕起伏的小说,充满了挑战与机遇,她的经历激励着每一位在场的学生。

在讲座的尾声,马教授说了一句让我铭记在心的话:“人一定要心怀感恩。”她解释说,感恩不仅是一种美德,更是一种生活的态度。当我们心怀感恩时,我们会更加珍惜身边的人和事,也会更加积极地面对生活中的困难和挑战。她相信,心怀感恩的人会变得更加幸运,因为他们能够从生活的每一个角落发现美好,从而吸引更多的正能量和机遇。

这次讲座不仅让我对中医有了深入的了解,也让我对生活有了新的认识。马教授的人生故事和她的智慧,成为了我在牛津大学十天上课体验中最宝贵的财富。这段经历,无疑将对我未来的学习和生活产生深远的影响。

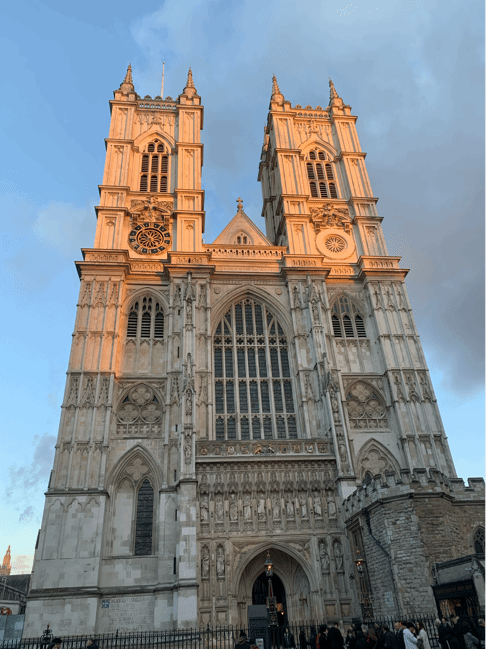

三、时空漫游:四座城市的性格图谱

伦敦:泰晤士河畔的文明万花筒漫步在伦敦的大街小巷,我仿佛置身于一个巨大的文明万花筒之中。在大英博物馆的中国馆,我与一尊唐三彩骆驼长久对视。它的釉色在伦敦阴天里显得格外湿润,仿佛听见丝绸之路上叮咚的驼铃。这尊骆驼,承载着千年的历史,让我感受到了古代中国与这座现代都市之间的奇妙联系。而在贝克街221B的福尔摩斯博物馆,模仿着侦探的思考姿势拍照时,我们突然顿悟:伦敦的魔力,在于它能让所有文明在此获得新的叙事版本。每一座博物馆、每一座图书馆,都像是时间的容器,保存着人类智慧的结晶。 约克:中世纪石墙里的时间胶囊约克,这座古城,仿佛是中世纪石墙里的时间胶囊。当我站在约克大教堂的宏伟之下,管风琴声穿透13世纪的彩绘玻璃,我理解了何为“石头的史诗”。这不仅仅是一座教堂,它是一段历史,一个时代的见证。最惊喜的是在肉铺街的幽灵之旅,在那里我穿越到了《哈利波特》中的对角巷,这一刻我好似在与三人组结伴而行。魔法与现实交织,让人不禁怀疑,是否真的走进了那个奇幻的世界。还有某栋木屋曾住过《鲁滨孙漂流记》的出版商时,历史的虚构与现实在此产生了量子纠缠。这栋房屋,仿佛是时间的节点,连接着过去与现在,真实与想象。 爱丁堡:火山岩上的浪漫主义诗篇爱丁堡,这座建立在火山岩上的城市,是浪漫主义诗篇的最佳诠释。在爱丁堡的亚瑟王座山顶,我经历了最戏剧性的天气转换:十分钟内从暴雨倾盆到彩虹横跨福斯湾。大自然的壮丽景象让我心潮澎湃,仿佛整个宇宙都在向我展示它的神奇。苏格兰大叔指着火山岩说:"这石头见过冰河期的太阳,所以我们的诗歌里总有地质时间的浪漫。"当晚在皇家英里大道的酒吧里,听着穿格子裙的老者用盖尔语吟唱彭斯的诗,威士忌的泥煤味里升腾起整个民族的悲怆与骄傲。音乐、诗歌、酒精,这些元素混合在一起,让人感受到苏格兰文化的深厚底蕴和不屈不挠的民族精神。

四、中英美食口味差异

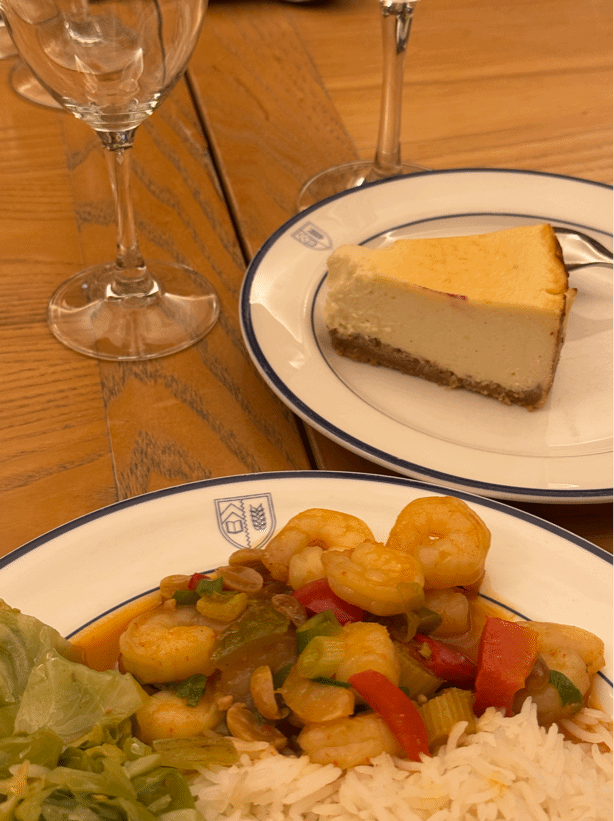

中英两国的美食文化差异显著,这些差异不仅体现在食材的选择和烹饪方法上,还体现在对食物口味的偏好上。中国菜以其色、香、味、形俱佳而闻名于世,强调调味的丰富性和层次感,常用到的调味品包括酱油、醋、糖、盐、花椒、八角等,这些调料的巧妙搭配能够创造出酸、甜、苦、辣、咸等多种味道。例如,四川菜的麻辣、广东菜的清淡、江苏菜的甜鲜,都各具特色。

英国菜则以简单、实用著称,口味上更偏向于原汁原味,调味相对保守。英国的传统食物如烤牛肉、约克郡布丁、鱼和薯条等,通常使用较少的香料,更注重食材本身的味道。英国的甜点,如苹果派和布丁,也倾向于使用糖、肉桂等基本调味品,保持甜点的自然风味。

在烹饪方法上,中国菜讲究火候和刀工,煎、炒、炸、蒸、煮、炖等烹饪手法多样,能够使食物达到不同的口感和风味。而英国菜则更倾向于烤和煮,烹饪过程相对简单,但这也使得英国菜在保持食物营养方面有其独到之处。

此外,中英两国的饮食习惯也有所不同。在中国,人们习惯于围坐在圆桌旁,共享各种菜肴,这种聚餐方式促进了社交和交流。而在英国,人们更倾向于个人化的用餐体验,每人面前有一份独立的餐盘,这种用餐方式反映了英国文化中对个人空间的尊重。

中英美食口味的差异,不仅反映了两国不同的地理环境和历史背景,也体现了各自独特的文化价值观和生活方式。通过了解和比较这些差异,我们可以更好地欣赏和尊重不同文化之间的多样性。

结语

这场游学不是终点,而是认知革命的起点。当我把牛津的院徽胸针别在硕士袍上时,耳边又响起开学典礼时听到的那句拉丁文箴言:"Dominus illuminatio mea"。或许真正的教育就像牛津城的构造——用古老的基石托起崭新的星空,让每个追寻者都能在智慧的光芒中,照见自己未来的模样。